先日本を2冊買いました。

ここ数年気になっている19世紀末のインドの聖人、ラーマクリシュナ。この聖人について本です。どちらも古い本でアマゾンで検索して、マーケットプレースのアメリカの古書店からの買い寄せです。

一冊目はこちら。ハードバックで、ずいぶんカバーが傷んでますが、読むのには不自由なさそうです。見てみると1965年の印刷。54年前です。傷んでるのも仕方なし。定価は7ドル50セント。50年前の7ドルは相当の額だろうな。アメリカからの送料込みで13ポンドくらいで買いました。

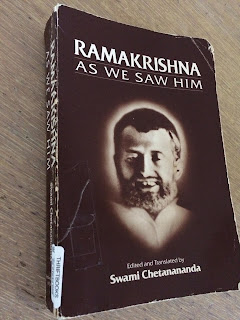

二冊目はこちら。これはソフトバック。表紙がテープで修理してあり、ちょっと折れ曲がったりしてますが、特に問題なし。こちらは1990年の印刷でした。それでも30年近いですね。定価は13ドル。まあ普通の値段です。これも13ポンドくらいで買ったと思います。

ちなみに、イギリスのアマゾンで本を探すと、普通にアメリカのマーケットプレースのセラーが出てきます。通貨もポンドで、イギリスの本屋から買うのと比べて、違いは届くのにちょっと長くかかるくらい。そういえば先月インドからも買いましたが、これも普通にイギリスのセラーと並んで出てました。このあたりが、やっぱり英語圏だから、チョイスが豊富でいいです。

どの本もとうの昔に廃刊になったもので、アマゾンで探しても、2-3冊しか売りに出ていませんでした。アメリカやインドの古本屋も含んでいるから、きっと世界中で数冊しか売りに出てないんでしょうね。

インターネットっていろいろ素晴らしいですが、私にとって何よりも一番素晴らしいって思うのは、こういう貴重な古本を手に入れた時です。昔なら、きっとどうしても欲しいなら、電話帳で古本屋を探して電話をかけまくるとか、日本なら東京に出向いて神田の古書店を回るとかしないと見つからなかったんでしょうね。そして多分、そんなことしてまでは手に入れようと思わないと思います。

数年前も、高校の時に日本語訳で読んで好きだった、ナット・ヘントフのジャズカントリーという本を同じように買いました。これも60年代だか70年代だかに印刷されたハードバックで、アメリカの高校の図書館の蔵書の払い下げでした。こういうの本当に好きです。

別に「貴重なコレクター物」を買おうとしたわけでは全然なく、たまたま注文したアマゾンの古本が、こんなにすごく古くて、状態もまずまずなら、本当にラッキーって感じがします。

ではこちらもよろしくお願いします。

2018年10月9日火曜日

The waiting place

イギリスならだれでも知っている子供の本、Cat in the Hat。この著者ドクター・スースの書いた、Oh the Places You will Go.という本があります。

本自体は素晴らしい前向きな本で、大学に入学する子供たちに送ったりするのにぴったりな内容なんですが、この中にThe waiting place とい場所が出てきます。落ち込んでスランプに落ちて迷い込む誰も行きたくない場所。

簡単な英語なのでそのまま載せます。

THE WAITING PLACE

by Dr. Seuss

Waiting for a train to go or a bus to come,

or a plane to go or the mail to come,

or the rain to go or the phone to ring,

or the snow to snow or waiting around for a Yes or No

or waiting for their hair to grow.

Everyone is just waiting.

Waiting for the fish to bite

or waiting for wind to fly a kite

or waiting around for Friday night

or waiting, perhaps, for their Uncle Jake

or a pot to boil, or a Better Break

or a string of pearls, or a pair of pants

or a wig with curls, or Another Chance.

Everyone is just waiting

これを思い出したのは、今日つくづく、私って待つのが苦手だなあって思ったから。別に電車を待つとか信号が変わるのを待つとか、そういう「いらち」という意味じゃないんですが、もっとストレスフルな意味で。誰かの返答とか、結果とか、何かが届くのを待つとか、誰かの決断とか。

本当にドクター・スースの言うように、待ってる状況って嫌ですね。身動きが取れなくて、気持ちを切り替えて他のことに集中するのも難しく。その待っている内容をいろいろ想像したり、最悪の事態を考えたり。遅れていると、なんで遅れているんだろうとか思ったり。

この本のほうは、この後前向きに話が向かっていき、また下降し、でも最後はやっぱり前向きに終わるという話(っていうか、詩というかなんちゅうか)です。久しぶりに読んでまた感動しました。(全編3分くらいで読めます。)

ではこちらもよろしくお願いします

本自体は素晴らしい前向きな本で、大学に入学する子供たちに送ったりするのにぴったりな内容なんですが、この中にThe waiting place とい場所が出てきます。落ち込んでスランプに落ちて迷い込む誰も行きたくない場所。

簡単な英語なのでそのまま載せます。

THE WAITING PLACE

by Dr. Seuss

Waiting for a train to go or a bus to come,

or a plane to go or the mail to come,

or the rain to go or the phone to ring,

or the snow to snow or waiting around for a Yes or No

or waiting for their hair to grow.

Everyone is just waiting.

Waiting for the fish to bite

or waiting for wind to fly a kite

or waiting around for Friday night

or waiting, perhaps, for their Uncle Jake

or a pot to boil, or a Better Break

or a string of pearls, or a pair of pants

or a wig with curls, or Another Chance.

Everyone is just waiting

これを思い出したのは、今日つくづく、私って待つのが苦手だなあって思ったから。別に電車を待つとか信号が変わるのを待つとか、そういう「いらち」という意味じゃないんですが、もっとストレスフルな意味で。誰かの返答とか、結果とか、何かが届くのを待つとか、誰かの決断とか。

本当にドクター・スースの言うように、待ってる状況って嫌ですね。身動きが取れなくて、気持ちを切り替えて他のことに集中するのも難しく。その待っている内容をいろいろ想像したり、最悪の事態を考えたり。遅れていると、なんで遅れているんだろうとか思ったり。

この本のほうは、この後前向きに話が向かっていき、また下降し、でも最後はやっぱり前向きに終わるという話(っていうか、詩というかなんちゅうか)です。久しぶりに読んでまた感動しました。(全編3分くらいで読めます。)

ではこちらもよろしくお願いします

2018年10月5日金曜日

「インドの光」読書感想

日本から持ってきてもらった上記のタイトルの本がすごくよかったので、ちょっと書きます。作者は田中カン玉(カンギョク、女偏に間という漢字です)

これはラーマクリシュナという19世紀のインドの聖人についての本です。このころは、インドはイギリスの植民地支配の元で、自国のアイデンティティについていろいろ考えが発達した時期で、このラーマクリシュナをはじめ、ラマナ・マハルシとかシルディ・サイババ(あの有名なサティア・サイババの前世とのこと)とか、女性の聖人のアーナンダマイ・マーとか、有名な聖人がたくさん出てきました。

ラーマクリシュナについてちょっと書きます。彼は貧しいバラモンの家庭に生まれ、早くに父を亡くしろくに学校にも行かず、生活のために寺院の僧侶の地位につきます。(寺院の僧侶はインドではすごく身分が低いそうです。)そこで悟りを得、素晴らしい教えを残しました。ラーマクリシュナの素晴らしさは書きだすときりがないんですが、「まるで5歳の子供のように」純粋な信仰と教えを貫いた人です。

が、、この本の一番素晴らしいところは、この作者田中カンギョクさんです。

この手の昔のインドの聖人についての本って、大体英語で書かれた本の翻訳がほとんどなんですが、この本はそうではありません。すごく丁寧にわかりやすく書かれてあり、すごく文章のセンスがいいです。文才があるっていうのかな。

しかもこのカンギョクさん(女性)はインド哲学の学者でも僧侶でもなく、どうやら「普通の」おばさんのようなんです。自分では「碌な大学も出ていない」とあとがきに書いてらっしゃいます。

戦争の時代に学校に通い、その後結婚して子供を育てながら、中国語やロシア語の語学に興味を持ちます。そしてその後インドの霊的指導 、ヴィヴィーケーナンダの講演を読んだのを機にラーマクリシュナのことを知り、ヒンズー語、サンスクリット語を学び、ベンガル語で書かれたラーマクリシュナの教えの本を翻訳するに至ります。文才もありますが、語学センスもあるんですね。

その後その翻訳等をもとにこの本を書き、それを昭和49年に自費出版したのがこれです。

そしてその本は昭和55年に中公文庫から再版になり、今私が手にしている本は1991年の出版です。 この夏日本のアマゾンで古本で買いました。

ま、興味おありの人は少ないでしょうが、お勧めです。

ではこちらもよろしくお願いします

これはラーマクリシュナという19世紀のインドの聖人についての本です。このころは、インドはイギリスの植民地支配の元で、自国のアイデンティティについていろいろ考えが発達した時期で、このラーマクリシュナをはじめ、ラマナ・マハルシとかシルディ・サイババ(あの有名なサティア・サイババの前世とのこと)とか、女性の聖人のアーナンダマイ・マーとか、有名な聖人がたくさん出てきました。

ラーマクリシュナについてちょっと書きます。彼は貧しいバラモンの家庭に生まれ、早くに父を亡くしろくに学校にも行かず、生活のために寺院の僧侶の地位につきます。(寺院の僧侶はインドではすごく身分が低いそうです。)そこで悟りを得、素晴らしい教えを残しました。ラーマクリシュナの素晴らしさは書きだすときりがないんですが、「まるで5歳の子供のように」純粋な信仰と教えを貫いた人です。

が、、この本の一番素晴らしいところは、この作者田中カンギョクさんです。

この手の昔のインドの聖人についての本って、大体英語で書かれた本の翻訳がほとんどなんですが、この本はそうではありません。すごく丁寧にわかりやすく書かれてあり、すごく文章のセンスがいいです。文才があるっていうのかな。

しかもこのカンギョクさん(女性)はインド哲学の学者でも僧侶でもなく、どうやら「普通の」おばさんのようなんです。自分では「碌な大学も出ていない」とあとがきに書いてらっしゃいます。

戦争の時代に学校に通い、その後結婚して子供を育てながら、中国語やロシア語の語学に興味を持ちます。そしてその後インドの霊的指導 、ヴィヴィーケーナンダの講演を読んだのを機にラーマクリシュナのことを知り、ヒンズー語、サンスクリット語を学び、ベンガル語で書かれたラーマクリシュナの教えの本を翻訳するに至ります。文才もありますが、語学センスもあるんですね。

その後その翻訳等をもとにこの本を書き、それを昭和49年に自費出版したのがこれです。

そしてその本は昭和55年に中公文庫から再版になり、今私が手にしている本は1991年の出版です。 この夏日本のアマゾンで古本で買いました。

ま、興味おありの人は少ないでしょうが、お勧めです。

ではこちらもよろしくお願いします

2018年7月19日木曜日

図書館の古い蔵書

今年の初めに、スピリチュアルな本50冊を紹介する本を読み、そのうちから興味ある35冊ほどを読破しようではないかと思い、何冊か読みました。20世紀に限らず昔の本も入っているので、キリスト教関係の本も多いです。

それで、図書館で借りれるものは借りようということで、ネットで蔵書リストを調べて順番に予約してます。しばらく前に書いたアメリカインディアンの「ブラックエルクは語る」も図書館で30年くらい前の本を借りました。

今回借りたのはこの本。Carlos Castaneda という著者のJourney to Ixtlan という本です。

図書館で予約して、届くのに1か月くらいかかりました。古い本なのでいま貸し出し中ってこともないだろうになあ。そう思っていたら、3週間前に貸し出しのハンコが押してありました。

この本自体は1973年に刷られています。そしてこんなスタンプが。

「カウンティー(州)の最後の一冊」

どうやら貴重な本のようです。

私は古本って結構好きなんですが、特にこんなに古い本って、本当にたまらなく好きです。しかも図書館の本で、しかもいまだに貸し出されてるっていうのは、なんかぞくっとするくらい好きです。

ではこちらもよろしくお願いします

それで、図書館で借りれるものは借りようということで、ネットで蔵書リストを調べて順番に予約してます。しばらく前に書いたアメリカインディアンの「ブラックエルクは語る」も図書館で30年くらい前の本を借りました。

今回借りたのはこの本。Carlos Castaneda という著者のJourney to Ixtlan という本です。

図書館で予約して、届くのに1か月くらいかかりました。古い本なのでいま貸し出し中ってこともないだろうになあ。そう思っていたら、3週間前に貸し出しのハンコが押してありました。

この本自体は1973年に刷られています。そしてこんなスタンプが。

「カウンティー(州)の最後の一冊」

どうやら貴重な本のようです。

私は古本って結構好きなんですが、特にこんなに古い本って、本当にたまらなく好きです。しかも図書館の本で、しかもいまだに貸し出されてるっていうのは、なんかぞくっとするくらい好きです。

ではこちらもよろしくお願いします

2018年7月8日日曜日

読書感想 Why We Sleep

Matthew Walkerという著者の上記のタイトルの本を読みました。著者はお医者さんで、最新のリサーチがいろいろ引用されています。

私が20年以上前、ロンドン大学の夜間部で心理学を勉強していた時、「生物学的には、人間が(動物も含めて)睡眠が必要だという科学的根拠はない。」ということでした。

このお医者さんは多分40歳くらいかそれ以下だと思うのですが、彼が医者としてハーバード大学で睡眠の研究を始めたときは、睡眠に関するリサーチの少なさに驚いたと書いていました。私が上記のようなことを習ったちょっと後かな。だからいろいろ辻褄があいました。

が、今では睡眠に関する研究はどんどん進み、睡眠の重要性がますますはっきりしてきたとのことです。夢を見るREM睡眠と、夢のないNonREM睡眠の両方。やっぱり8時間は寝ないといけないそうです。

年を取ってくると睡眠が減ってくるから、「睡眠の必要が減ってくる。」と思われていますが、そうではないらしい。睡眠は同じく8時間以上必要なんだけど、ただ眠れないだけなんだって。

私は夜更かしで、しかも朝は家族が起きる前に 起きてヨガをするから、8時間なんて全然寝てません。が、これを読んでから心を入れ替えて、早く寝るようにしてます。

ちょっと面白かったのは、朝方と夜型というのは遺伝で決まってるそうです。人口の4割くらいが朝方、3割くらいが夜型、3割は「どちらかと言えば夜型。」だそうで、これはかえられないとか。

それから睡眠のリズムは年齢によって変化し、ご想像通り、子供は朝すごく早く起きるメカニズムになっています。そしてティーンエージャーになるにしたがって、朝が起きれなくなり夜更かしするリズムになります。その後成人すると、一般的なリズムに落ち着きます。

だからこの著者は、学校の始業時間をもっと遅くするべきだと力説してます。これはすごく生理的に理にかなってます。でも大人の社会のリズム中心にこういうものはできてるから、多分どうにもならないとは思いますけどね。

他にもいろいろ面白いことが載っていました。日本語訳が出てるかは不明です。

ではこちらもよろしくお願いします

私が20年以上前、ロンドン大学の夜間部で心理学を勉強していた時、「生物学的には、人間が(動物も含めて)睡眠が必要だという科学的根拠はない。」ということでした。

このお医者さんは多分40歳くらいかそれ以下だと思うのですが、彼が医者としてハーバード大学で睡眠の研究を始めたときは、睡眠に関するリサーチの少なさに驚いたと書いていました。私が上記のようなことを習ったちょっと後かな。だからいろいろ辻褄があいました。

が、今では睡眠に関する研究はどんどん進み、睡眠の重要性がますますはっきりしてきたとのことです。夢を見るREM睡眠と、夢のないNonREM睡眠の両方。やっぱり8時間は寝ないといけないそうです。

年を取ってくると睡眠が減ってくるから、「睡眠の必要が減ってくる。」と思われていますが、そうではないらしい。睡眠は同じく8時間以上必要なんだけど、ただ眠れないだけなんだって。

私は夜更かしで、しかも朝は家族が起きる前に 起きてヨガをするから、8時間なんて全然寝てません。が、これを読んでから心を入れ替えて、早く寝るようにしてます。

ちょっと面白かったのは、朝方と夜型というのは遺伝で決まってるそうです。人口の4割くらいが朝方、3割くらいが夜型、3割は「どちらかと言えば夜型。」だそうで、これはかえられないとか。

それから睡眠のリズムは年齢によって変化し、ご想像通り、子供は朝すごく早く起きるメカニズムになっています。そしてティーンエージャーになるにしたがって、朝が起きれなくなり夜更かしするリズムになります。その後成人すると、一般的なリズムに落ち着きます。

だからこの著者は、学校の始業時間をもっと遅くするべきだと力説してます。これはすごく生理的に理にかなってます。でも大人の社会のリズム中心にこういうものはできてるから、多分どうにもならないとは思いますけどね。

他にもいろいろ面白いことが載っていました。日本語訳が出てるかは不明です。

ではこちらもよろしくお願いします

2018年6月10日日曜日

クイディッチ

金曜からイギリスの中部地方のレスターに、娘チャーリーの大学オープンデーで行ってました。大学の話はまた明日に書きますが、今日は別の話題。

オープンデーの次のトークを待っている間カフェのようなところにいたら、道の向こうのグランドでなにかスポーツが行われてました。何かなと思ってみていたら、チャーリーが「あ、クイディッチだ!」と言いました。

クイディッチって知ってますか?ハリーポッターに出てくるスポーツです。ほうきに乗って空を飛びながらするホッケーとかサッカーみたいな感じのチームスポーツ。

息子の大学訪問であちこち行った先、クイディッチ・チームのある大学がいくつかあり驚いたのですが、本当にプレーされているのを見たのは初めてです。

もちろんほうきに乗って飛ぶわけにはいかないけど、ちゃんとプレーヤーはほうきを足の間に挟んでコートの中を走り回ってました。

このほうきなどのスポーツ用品ってナイキとかアディダスとかが作ってるのかな?ちょっと考えられないですよね。そのうちすごく人気スポーツになったら、本当にニンバス2000とか買えるようになるのかな?

ところでこういうことってなんにでも著作権が絡んでくるけど、どうなんでしょうね?JKローリング、そこまでしないかな?してもきっとお金は何かに寄付されるんだろうな。

こんな風に、冗談みたいなスポーツを本当にやるところは、すごくイギリスらしいと思いました。(ちなみにアメリカの大学でも盛んらしいです。)

ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング

オープンデーの次のトークを待っている間カフェのようなところにいたら、道の向こうのグランドでなにかスポーツが行われてました。何かなと思ってみていたら、チャーリーが「あ、クイディッチだ!」と言いました。

|

| 遠くて見にくいですが、よく見えると青い輪っかが見えます。 |

息子の大学訪問であちこち行った先、クイディッチ・チームのある大学がいくつかあり驚いたのですが、本当にプレーされているのを見たのは初めてです。

もちろんほうきに乗って飛ぶわけにはいかないけど、ちゃんとプレーヤーはほうきを足の間に挟んでコートの中を走り回ってました。

このほうきなどのスポーツ用品ってナイキとかアディダスとかが作ってるのかな?ちょっと考えられないですよね。そのうちすごく人気スポーツになったら、本当にニンバス2000とか買えるようになるのかな?

ところでこういうことってなんにでも著作権が絡んでくるけど、どうなんでしょうね?JKローリング、そこまでしないかな?してもきっとお金は何かに寄付されるんだろうな。

こんな風に、冗談みたいなスポーツを本当にやるところは、すごくイギリスらしいと思いました。(ちなみにアメリカの大学でも盛んらしいです。)

ではこちらもよろしくお願いします

イギリスランキング

2018年4月15日日曜日

Black Elk Speaks 読書感想

素晴らしい本を読みました。

読んだきっかけは、2か月ほど前ここに書いた、「20世紀に出版されたスピリチュアルな本100冊」のリストからです。残りの人生せいぜい1000冊も読めないんだから、とりあえずこの100冊から読破していこうと思ったのがきっかけでした。

この本はタイトルがBなのでリストの上のほうにあり、しかもデボンの図書館の蔵書リストにあったので、図書館で予約しました。本が来て取りに行くと、30年前くらいの本でした。借りた人は少ないのか、古い けれどなかなかいいコンディションで、いい雰囲気でした。しかも字のフォントが古いタイプライターみたいな字で、それもよかったです。

これはアメリカの詩人がネイティブインディアンのメディシン・マン、ブラック・エルクを インタビューし、本に仕上げたものです。ブラックエルクの語り口が、詩的に美しくまとめられています。

この本は1930年代に出版され、数年で廃版になったのち、1960年代にカール・ユングがドイツで 読んで絶賛し、その後また再出版になり、今でもアマゾンで買えます。日本語の翻訳もアマゾンの古本で買えるようです。

ブラック・エルクは子供のころに 先祖のスピリットから、インディアンたちの運命を救うヴィジョンを受けます。成長し、その能力を生かしメディシンマンとして多くの人たちの命を救いますが、結局は時代に逆らえず、何年にもわたる戦いの末、白人の攻撃についに降参し、インディアンの霊的アイデンティディーを失っていきます。

その悲しい、歴史上の話が、神秘的に詩的に、かつ淡々と語られます。

すごくすごく悲しい本です。

今まで読んだ一番好きな本の一冊に入る本です。

ではこちらもよろしくお願いします。

イギリスランキング

読んだきっかけは、2か月ほど前ここに書いた、「20世紀に出版されたスピリチュアルな本100冊」のリストからです。残りの人生せいぜい1000冊も読めないんだから、とりあえずこの100冊から読破していこうと思ったのがきっかけでした。

この本はタイトルがBなのでリストの上のほうにあり、しかもデボンの図書館の蔵書リストにあったので、図書館で予約しました。本が来て取りに行くと、30年前くらいの本でした。借りた人は少ないのか、古い けれどなかなかいいコンディションで、いい雰囲気でした。しかも字のフォントが古いタイプライターみたいな字で、それもよかったです。

これはアメリカの詩人がネイティブインディアンのメディシン・マン、ブラック・エルクを インタビューし、本に仕上げたものです。ブラックエルクの語り口が、詩的に美しくまとめられています。

この本は1930年代に出版され、数年で廃版になったのち、1960年代にカール・ユングがドイツで 読んで絶賛し、その後また再出版になり、今でもアマゾンで買えます。日本語の翻訳もアマゾンの古本で買えるようです。

ブラック・エルクは子供のころに 先祖のスピリットから、インディアンたちの運命を救うヴィジョンを受けます。成長し、その能力を生かしメディシンマンとして多くの人たちの命を救いますが、結局は時代に逆らえず、何年にもわたる戦いの末、白人の攻撃についに降参し、インディアンの霊的アイデンティディーを失っていきます。

その悲しい、歴史上の話が、神秘的に詩的に、かつ淡々と語られます。

すごくすごく悲しい本です。

今まで読んだ一番好きな本の一冊に入る本です。

ではこちらもよろしくお願いします。

イギリスランキング

2018年3月24日土曜日

ウサギの健康

昨日の話の続きです。

ペットを飼っている人は、成人病になるリスクが減るということは知られているかもしれませんが、人間だけでなく、実は飼われるペット自体の健康にも影響を与えていることが明らかにされました。

アメリカのとある大学病院で研究のためにウサギを何匹も飼育していました。心臓病の研究のためで、ウサギたちは毎日高脂肪、高コレストロールのえさを与えられ、心臓病を発症するように飼育されていました。

それが、何段にもなった檻のうち、下のほうのウサギは病気になりにくく、なっても症状が軽いのです。同じウサギで同じ条件で育てられているのにと、研究者たちはいぶかしく思っていました。

ところが、全く「同じ条件」で育てられているわけではないということがある日発覚しました。下の檻のウサギたちは時々、世話をしている人たちが檻から出してなでたり抱っこしたりしていたのです。

それで、この同じ大学と、別の大学で、この実験があたらめて行われました。今回は、本当に人間に可愛がられたウサギは、そうでないものより病気になりにくいかを調べるのが目的です。

そして結果は、なんとその差は6倍くらいあったそうです。その後似たような実験が繰り返されましたが、結果は同じだとのことです。

私が特に驚くのは、猫や犬と違って、ウサギって人間になつかないし、ぜんぜん可愛がり甲斐のないペットだとイギリスでは言われているからです。ウサギでそうなら、犬や猫なら本当にずいぶん違うんでしょうね。

もっとうちの猫と魚をかわいがろうと思いました。

イギリスランキング

ペットを飼っている人は、成人病になるリスクが減るということは知られているかもしれませんが、人間だけでなく、実は飼われるペット自体の健康にも影響を与えていることが明らかにされました。

アメリカのとある大学病院で研究のためにウサギを何匹も飼育していました。心臓病の研究のためで、ウサギたちは毎日高脂肪、高コレストロールのえさを与えられ、心臓病を発症するように飼育されていました。

それが、何段にもなった檻のうち、下のほうのウサギは病気になりにくく、なっても症状が軽いのです。同じウサギで同じ条件で育てられているのにと、研究者たちはいぶかしく思っていました。

ところが、全く「同じ条件」で育てられているわけではないということがある日発覚しました。下の檻のウサギたちは時々、世話をしている人たちが檻から出してなでたり抱っこしたりしていたのです。

それで、この同じ大学と、別の大学で、この実験があたらめて行われました。今回は、本当に人間に可愛がられたウサギは、そうでないものより病気になりにくいかを調べるのが目的です。

そして結果は、なんとその差は6倍くらいあったそうです。その後似たような実験が繰り返されましたが、結果は同じだとのことです。

私が特に驚くのは、猫や犬と違って、ウサギって人間になつかないし、ぜんぜん可愛がり甲斐のないペットだとイギリスでは言われているからです。ウサギでそうなら、犬や猫なら本当にずいぶん違うんでしょうね。

もっとうちの猫と魚をかわいがろうと思いました。

イギリスランキング

2018年3月23日金曜日

マインドフルネスについての本

先週アマゾンでJon Kabat-Zinnという著者のマインドフルネスについての本を買いました。アマゾンのサイトで内容をよんで注文して、届いてみたら600ページ以上の本だったのですが、まあボチボチ読んでいます。

この著者 は、いま巷で話題になっているマインドフルネスを、宗教と切り離して医療のセッティングで広めたことで有名です。なのでこの分厚い本は、真ん中あたりは、マインドフルネスに限らす、性格とか気持ちの持ちようとか楽観的かどうかなどが、どれだけ健康に影響を及ぼすかについての、科学的統計学的な研究を紹介しています。

いろんな研究結果が挙げられているのですが、まとめるとこんな感じ。

後ろ向きなネガティブな考えや、憎しみ、他人への皮肉的態度、困難な状況でのあきらめ、気持ちを表現できない、社会的孤立。これらは、心臓病や癌を含めて、病気になったり早死にする確率があがる。

基本的に前向きな性格、いやなことを忘れられる性格の人はその反対だそうです。

これらは別に驚くような研究結果ではないかもしれないけど、それかハーバード大学やオックスフォード大学大学病院など、世界の医療の最先端で研究されているということ自体に驚きました。

それから、これもよく言われていることですが、ペットを飼うことは健康や長寿につながることも研究されています。これについては驚くような面白いことが書いてあったので、それについてはまた明日書きます。お楽しみに~。

来月はマインドフルネスのワークショップを初めて開催します。いろいろ調べたり準備することがあるけど、こちらもワクワクです。

ではこちらもよろしくね。

この著者 は、いま巷で話題になっているマインドフルネスを、宗教と切り離して医療のセッティングで広めたことで有名です。なのでこの分厚い本は、真ん中あたりは、マインドフルネスに限らす、性格とか気持ちの持ちようとか楽観的かどうかなどが、どれだけ健康に影響を及ぼすかについての、科学的統計学的な研究を紹介しています。

いろんな研究結果が挙げられているのですが、まとめるとこんな感じ。

後ろ向きなネガティブな考えや、憎しみ、他人への皮肉的態度、困難な状況でのあきらめ、気持ちを表現できない、社会的孤立。これらは、心臓病や癌を含めて、病気になったり早死にする確率があがる。

基本的に前向きな性格、いやなことを忘れられる性格の人はその反対だそうです。

これらは別に驚くような研究結果ではないかもしれないけど、それかハーバード大学やオックスフォード大学大学病院など、世界の医療の最先端で研究されているということ自体に驚きました。

それから、これもよく言われていることですが、ペットを飼うことは健康や長寿につながることも研究されています。これについては驚くような面白いことが書いてあったので、それについてはまた明日書きます。お楽しみに~。

来月はマインドフルネスのワークショップを初めて開催します。いろいろ調べたり準備することがあるけど、こちらもワクワクです。

ではこちらもよろしくね。

2018年3月8日木曜日

つまらない本に当たってしまったとき

薦められた本などを読み始めて、なかなか入っていけなくてつまらないときって、どうしてますか?

私は昔は出来るだけ我慢して最後まで読んでいたように思います。特に中学生の頃は、夏休みとか結構難しい文学を読まされ、最後まで我慢して読んだ気がします。まったくの時間の無駄ですね。小説って、わかる年齢になる以前に読んでもぜんぜん意味ないと思います。

大人になってからは、本は時間の投資という意識が強くなったので、どの辺でロスカットするかというのが切実になってきました。

皆さん、どうしてます?

私は、100ページルールというものを勝手に作ってます。つまらなくても100ページまではとりあえず我慢して、それでも入っていけなかったらやめます。

でもこのルールで今までやめた本は1冊しかありません。しかも、とりあえずこの辺でやめて、また読み直すかもしれないというつもりでやめました。100ページ読んだら、だいたい3分の1くらいは読んだことになるので、さすがにここまで読んだらなかなか やめる気にならないのかな。

つまらないつまらないと思いながら読んで、でも100ページの手前でおもしろくなった本も数冊あります。

ま、しかし世の中ごまんといい本があるわけで、残りの人生で1000冊も読めないことを考えたら、やっぱりこだわりなく、早めに切り上げた方がいいんでしょうか。

一方では、特に小説ってはじめはなかなか入っていけないものも多いし、石の上にも三年っていう言葉もあるし、あっさり何冊もやめたら、それはそれで時間の無駄の気もするし。

ご意見お聞かせください。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

私は昔は出来るだけ我慢して最後まで読んでいたように思います。特に中学生の頃は、夏休みとか結構難しい文学を読まされ、最後まで我慢して読んだ気がします。まったくの時間の無駄ですね。小説って、わかる年齢になる以前に読んでもぜんぜん意味ないと思います。

大人になってからは、本は時間の投資という意識が強くなったので、どの辺でロスカットするかというのが切実になってきました。

皆さん、どうしてます?

私は、100ページルールというものを勝手に作ってます。つまらなくても100ページまではとりあえず我慢して、それでも入っていけなかったらやめます。

でもこのルールで今までやめた本は1冊しかありません。しかも、とりあえずこの辺でやめて、また読み直すかもしれないというつもりでやめました。100ページ読んだら、だいたい3分の1くらいは読んだことになるので、さすがにここまで読んだらなかなか やめる気にならないのかな。

つまらないつまらないと思いながら読んで、でも100ページの手前でおもしろくなった本も数冊あります。

ま、しかし世の中ごまんといい本があるわけで、残りの人生で1000冊も読めないことを考えたら、やっぱりこだわりなく、早めに切り上げた方がいいんでしょうか。

一方では、特に小説ってはじめはなかなか入っていけないものも多いし、石の上にも三年っていう言葉もあるし、あっさり何冊もやめたら、それはそれで時間の無駄の気もするし。

ご意見お聞かせください。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

2018年3月4日日曜日

オーディオブック

今からの残りの余生30年ほどでたくさんの厳選された本を読むために、最近オーディオブックを聞き始めました。聞くのはもっぱら車の中です。

電車などで通勤通学する人は電車の中や待ち時間で読書できるのに、私はどこも車で行くから、読書の時間が取れないのが読書が進まないネックになってました。

車の中では普段は音楽を聴くか、ラジオ4(時事番組)を聞いていたのですが、最近オーディオブックやインタビューなどを聞くようにしています。

1ヶ月くらいで5冊以上聞きました。私は大体英語で本を読むので、私自身は本を読むよりはオーディオブックの方がぜんぜん速いです。

でも運転しながら聞くと、どうしても運転に意識を集中しないといけないこともあるし、聞き逃すことも多いです。本だとわかりにくい部分は戻って読み直したりしますが、オーディオブックだと、しかも運転中だとそれも出来ません。

それで最近読んだ5冊のうち、2冊は結局本をダウンロードして、部分部分読み直しました。そのうち1冊、ヘルマン・ヘッセのシッダールタは、最後の章は本で読みました。本のストーリーに入っていくまでは、勝手に朗読されたのを受身に聴くオーディオブックはいいですが、山の部分はやっぱり活字で読んだ方がしっくり来ますね。これはまだオーディオブックに慣れてないからでしょうか。

本といっても文学とか実用書とかガイドブックとか色々あるし、文学といっても、軽いものから超ヘビー級までありますから、オーディオブックで聞くのに向いているのと向いていないのもあるのでしょう。

私はまだオーディオブック初心者なのでわかりませんが、そのうち、本の選択も媒体にあわせられるようになって行くのかな。

老人になるとオーディオの方が良いと思うようになるかもしれないし、まだ比較的若いうちに、いろいろ試せれるのはラッキーなことですね。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

電車などで通勤通学する人は電車の中や待ち時間で読書できるのに、私はどこも車で行くから、読書の時間が取れないのが読書が進まないネックになってました。

車の中では普段は音楽を聴くか、ラジオ4(時事番組)を聞いていたのですが、最近オーディオブックやインタビューなどを聞くようにしています。

1ヶ月くらいで5冊以上聞きました。私は大体英語で本を読むので、私自身は本を読むよりはオーディオブックの方がぜんぜん速いです。

でも運転しながら聞くと、どうしても運転に意識を集中しないといけないこともあるし、聞き逃すことも多いです。本だとわかりにくい部分は戻って読み直したりしますが、オーディオブックだと、しかも運転中だとそれも出来ません。

それで最近読んだ5冊のうち、2冊は結局本をダウンロードして、部分部分読み直しました。そのうち1冊、ヘルマン・ヘッセのシッダールタは、最後の章は本で読みました。本のストーリーに入っていくまでは、勝手に朗読されたのを受身に聴くオーディオブックはいいですが、山の部分はやっぱり活字で読んだ方がしっくり来ますね。これはまだオーディオブックに慣れてないからでしょうか。

本といっても文学とか実用書とかガイドブックとか色々あるし、文学といっても、軽いものから超ヘビー級までありますから、オーディオブックで聞くのに向いているのと向いていないのもあるのでしょう。

私はまだオーディオブック初心者なのでわかりませんが、そのうち、本の選択も媒体にあわせられるようになって行くのかな。

老人になるとオーディオの方が良いと思うようになるかもしれないし、まだ比較的若いうちに、いろいろ試せれるのはラッキーなことですね。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

2018年2月25日日曜日

本の無料ダウンロード

去年の11月にキンドルを買ったことから、遅ればせながらEブックを読み始めました。すると、結構いろんな本が無料でダウンロードできることがわかりました。

最近の本はだめです。著作権の保護期間が切れた本が中心です。いろいろサイトはあるんだけど、一番有名で大きいのは、Open LibraryとProject Gutenburgでしょうか。

最近の本は、無料ダウンロードで借りることが出来ます。やったことがないのでわからないんだけど、ダウンロードして、期間が過ぎると勝手に「返却」になるらしい。すでに貸し出されてる本は予約も出来ます。ちょっと仕組みがわからないですが、イギリスの町の図書館のメンバーシップでネットでダウンロードして借りるシステムもあります。

上記の二つのサイトをはじめ、こういったプロジェクトはもちろん利潤を求めない団体です。基本の精神は、 Our mission is to provide Universal Access to All Knowledge.(Open Library)「我々のミッションは、あらゆる知識を誰もが得ることができるようにすることです。」。

最近ダウンロードしたProject Gutenbergの本も、最初のページにこんなことが書かれていました。

Thie eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictionos whatsoever. (このEブックは誰もがどこでも、ほぼ何の制限もなく使うことが出来ます。)

Open Libraryのほうは、世界中のたくさんの図書館がこのひとつのサイトのもとでつながっています。なので、フロリダの図書館とかインドの図書館から本を借りたり、無料ダウンロードしたりできるんです。

それで日本のサイトでも無料ダウンロードできるのがあるかと思って検索しましたが、ないですね。 マンガの立ち読みみたいなサイトとか、ビジネス本の紹介とか、そんなくらい。むしろ、無料ダウンロードなんて虫が良すぎる、そんなこと考えて怪しいサイトでダウンロードしたらとんでもないことになりますよと説教する知恵袋のページが見つかったくらいです。

そうか、じゃあ著作権のせいかな。日本はたしか、著者の死後50年は著作権が保護されるので、そのせいかと調べたら、イギリスではもっと長い70年でした。

日本にも公共図書館の精神って力強く存在すると思うんですけどね。まだそれがネットの世界まで広がってないってだけかな。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

最近の本はだめです。著作権の保護期間が切れた本が中心です。いろいろサイトはあるんだけど、一番有名で大きいのは、Open LibraryとProject Gutenburgでしょうか。

最近の本は、無料ダウンロードで借りることが出来ます。やったことがないのでわからないんだけど、ダウンロードして、期間が過ぎると勝手に「返却」になるらしい。すでに貸し出されてる本は予約も出来ます。ちょっと仕組みがわからないですが、イギリスの町の図書館のメンバーシップでネットでダウンロードして借りるシステムもあります。

上記の二つのサイトをはじめ、こういったプロジェクトはもちろん利潤を求めない団体です。基本の精神は、 Our mission is to provide Universal Access to All Knowledge.(Open Library)「我々のミッションは、あらゆる知識を誰もが得ることができるようにすることです。」。

最近ダウンロードしたProject Gutenbergの本も、最初のページにこんなことが書かれていました。

Thie eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictionos whatsoever. (このEブックは誰もがどこでも、ほぼ何の制限もなく使うことが出来ます。)

Open Libraryのほうは、世界中のたくさんの図書館がこのひとつのサイトのもとでつながっています。なので、フロリダの図書館とかインドの図書館から本を借りたり、無料ダウンロードしたりできるんです。

それで日本のサイトでも無料ダウンロードできるのがあるかと思って検索しましたが、ないですね。 マンガの立ち読みみたいなサイトとか、ビジネス本の紹介とか、そんなくらい。むしろ、無料ダウンロードなんて虫が良すぎる、そんなこと考えて怪しいサイトでダウンロードしたらとんでもないことになりますよと説教する知恵袋のページが見つかったくらいです。

そうか、じゃあ著作権のせいかな。日本はたしか、著者の死後50年は著作権が保護されるので、そのせいかと調べたら、イギリスではもっと長い70年でした。

日本にも公共図書館の精神って力強く存在すると思うんですけどね。まだそれがネットの世界まで広がってないってだけかな。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

2018年2月9日金曜日

本屋の選んだスピリチュアルな100人

先日のスピリチュアル本100選に続く話題です。

ロンドンにWatkinsという、昔からあるスピリチュアル専門の本屋があります。その本屋が毎年スピリチュアル100人というリストを作り、今年も発表されました。

このリストの特徴は現在生存している人物であること。なのでサイババとかネルソンマンデラとか、なくなった人は近年のリストには載っていません。ルイーズ・ヘイもはずされてました。😢😢😢

今年のリストはこちらです。

それと本屋のリストなので、政治的もしくは宗教的リーダーというよりは、著者が多いです。

今年のリスト、さっと見てみると、上位10人くらいは割りと知られてるかな。

ローマ法王、ダライラマ、デズモンド・ツツ、エクハート・トール、オプラ・ウィンフリー、ボブ・ディラン、アリアナ・ハフィントン。ボブディランってしかし、ファンですが、スピリチュアルかな。このアリアナ・ハフィントンって、ハフポストの人?

10位以下で知られてそうな人は、ディーパック・チョプラ、エスター・ヒックス(エイブラハムの人)、ティク・ナット・ハン、マララ・ユスフザイ、アリス・ウォーカー(カラー・パープルの著者)、サドグル、リチャード・バック、ロンダ・バーン(The Secretのビデオ作った人)、ブライアン・ワイス、などなど。

そして毎年なぜか、池田大作氏が毎年ランキングしてます。日本ではなんとなく胡散臭いおっさんというイメージですけど、それはもしかしたらマスコミがつくったイメージなのかもしれません。チラッと日本語のウィキと英語のWikiを見比べたら、別の人物について書いたのかと思うくらい違いました。(日本のはスキャンダルが中心で、教義や平和貢献などについてはぜんぜんかかれてませんでした。)

この100人の中で、その人の書いた本やその人についての本を読んだ人は23人でした。残り77人、全員を読むつもりはないけど、名前をよく聞く著者の本10冊くらい、特に興味あるインドの聖人の本はリストに載せようと思います。

リチャード・バックはいわずと知れたかもめのジョナサンの著者。すごく昔、中学生のころに読みました。昨日も今日もリストに上がってるってことは、読めってことでしょうね。近いうちに読もうと思います。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

ロンドンにWatkinsという、昔からあるスピリチュアル専門の本屋があります。その本屋が毎年スピリチュアル100人というリストを作り、今年も発表されました。

このリストの特徴は現在生存している人物であること。なのでサイババとかネルソンマンデラとか、なくなった人は近年のリストには載っていません。ルイーズ・ヘイもはずされてました。😢😢😢

今年のリストはこちらです。

それと本屋のリストなので、政治的もしくは宗教的リーダーというよりは、著者が多いです。

今年のリスト、さっと見てみると、上位10人くらいは割りと知られてるかな。

ローマ法王、ダライラマ、デズモンド・ツツ、エクハート・トール、オプラ・ウィンフリー、ボブ・ディラン、アリアナ・ハフィントン。ボブディランってしかし、ファンですが、スピリチュアルかな。このアリアナ・ハフィントンって、ハフポストの人?

10位以下で知られてそうな人は、ディーパック・チョプラ、エスター・ヒックス(エイブラハムの人)、ティク・ナット・ハン、マララ・ユスフザイ、アリス・ウォーカー(カラー・パープルの著者)、サドグル、リチャード・バック、ロンダ・バーン(The Secretのビデオ作った人)、ブライアン・ワイス、などなど。

そして毎年なぜか、池田大作氏が毎年ランキングしてます。日本ではなんとなく胡散臭いおっさんというイメージですけど、それはもしかしたらマスコミがつくったイメージなのかもしれません。チラッと日本語のウィキと英語のWikiを見比べたら、別の人物について書いたのかと思うくらい違いました。(日本のはスキャンダルが中心で、教義や平和貢献などについてはぜんぜんかかれてませんでした。)

この100人の中で、その人の書いた本やその人についての本を読んだ人は23人でした。残り77人、全員を読むつもりはないけど、名前をよく聞く著者の本10冊くらい、特に興味あるインドの聖人の本はリストに載せようと思います。

リチャード・バックはいわずと知れたかもめのジョナサンの著者。すごく昔、中学生のころに読みました。昨日も今日もリストに上がってるってことは、読めってことでしょうね。近いうちに読もうと思います。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

2018年2月7日水曜日

20世紀スピリチュアル本100選

先日の本の話の続きです。

死ぬまでに読む本のリストを作る件ですが、とりあえずこんなリストを参考にしてみようと思います。

アメリカの出版社、ハーパーコリンズ社が1999年に出した、20世紀スピリチュアル本100選です。20世紀に初版が出版された本を対象にしたリストで、今でもネットでよく取り上げられていますから、こういったリストの中では一番権威があるようです。

日本語のサイトもありましたのでこちらをご覧ください。

英語のサイトはこちら

日本語に翻訳されてるのは半分くらいかな。

ざっと見てみると、知っている本は少ないです。誰でも知ってそうなのは遠藤周作(日本人ならですが)、指輪物語(The Lord of the Rings)、ヘッセ、TSエリオット、WBイエーツ、CSルイス、カミュ、ユング、マーティン・ルーサー・キング、マザーテレサ、ガンジー、カフカ、サマセット・モーム、リチャード・バック。こんなところかな。

この中で、読んで感銘を受けてもう取り合えず読み返す必要がない本が8冊、読んだことあるけどかなり昔のことで、読み返したほうがいいものが 5冊、映画で見たから許してというのが2冊。ということは、この中から90冊読むべきということですね。

しかし90冊も「死ぬまでに読む本」のリストに入れると、それで半分以上になりますから(150冊あげる予定)、この中でも厳選しないといけません。 中には詩集とかカトリック系の本とか、あんまり食指の進まない本もあるので、とりあえず興味あるもの中心にリストに入れてみます。

どれもヘビーっぽいので、読むの時間かかりそうだな。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

死ぬまでに読む本のリストを作る件ですが、とりあえずこんなリストを参考にしてみようと思います。

アメリカの出版社、ハーパーコリンズ社が1999年に出した、20世紀スピリチュアル本100選です。20世紀に初版が出版された本を対象にしたリストで、今でもネットでよく取り上げられていますから、こういったリストの中では一番権威があるようです。

日本語のサイトもありましたのでこちらをご覧ください。

英語のサイトはこちら

日本語に翻訳されてるのは半分くらいかな。

ざっと見てみると、知っている本は少ないです。誰でも知ってそうなのは遠藤周作(日本人ならですが)、指輪物語(The Lord of the Rings)、ヘッセ、TSエリオット、WBイエーツ、CSルイス、カミュ、ユング、マーティン・ルーサー・キング、マザーテレサ、ガンジー、カフカ、サマセット・モーム、リチャード・バック。こんなところかな。

この中で、読んで感銘を受けてもう取り合えず読み返す必要がない本が8冊、読んだことあるけどかなり昔のことで、読み返したほうがいいものが 5冊、映画で見たから許してというのが2冊。ということは、この中から90冊読むべきということですね。

しかし90冊も「死ぬまでに読む本」のリストに入れると、それで半分以上になりますから(150冊あげる予定)、この中でも厳選しないといけません。 中には詩集とかカトリック系の本とか、あんまり食指の進まない本もあるので、とりあえず興味あるもの中心にリストに入れてみます。

どれもヘビーっぽいので、読むの時間かかりそうだな。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

2018年2月5日月曜日

一生に読む本の数

今年の抱負、例年のことながら、もっと本を読むこととなりました。去年は24冊とか26冊だったかな。ぜんぜん大したことない数ながら、自分なりには結構読んだ気がした年でした。

それで最近思うこと。一生にあと何冊読めるか。

もちろん読書は量より質ですよね。だから、とにかく何でも読むのではなく、読みたい本を厳選して読まないといけません。

先日、ネットで本の無料PDFのダウンロードのページを見ていたら、「ただとは言っても、本当はただではない。時間とエネルギーを投資しないと本は読めません。」と書いてありました。その通りです。

私は今52歳。82歳まで生きるとして、あと30年です。現在のペースは一年にせいぜい30冊。定年退職したらもっと読めるかもしれませんが、そうなったらそうなったで別の理由で読めなくなるかもしれないので、とりあえず、これから30年間年間25冊読むとして750冊。死ぬまでにたったこれだけしか読めません。

というわけで、死ぬまでに読みたい本のリストを作ることにしました。

がっちり750冊選ぶのではなく、とりあえずこれだけはというリストを50冊から100冊くらいは選んでみようかと思います。

読み進むうちに興味が他に向いたり、ある本から別の本に流れていくということはよくありますから、リストから読む本は最初の数年は多いとしても、徐々に減っていくことでしょう。それに、まだ出版されていない本、今後書かれる本もありますからね。

それで、残念ながら、今後の読書について、基本的に次のようなことを決めました。

小説はあきらめる。

私は今一番読みたい本の分野は、精神世界とかヒンズー教、仏教、スピリチュアリティー関係の本なんです。なので、本当にざんねんではありますが、村上春樹、カズオイシグロなど、好きな作家数人を除いては、小説は読まないようにするしかないかなと思ってます。まあ、ホリデーなどに行くときくらいは小説読もうかな。

人に借りた本は義理で読まない。

困るのが、人に本を借りることです。というか、借されること。その人は善意で、自分がよかったと思うので勧めてくれるわけですし、きっといい本なんだろうけど、それを読むのにかかる時間を費やす価値があるか、考えてから読もうと思います。心は鬼ですね。

このリストについてはまた書きます。多分。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

それで最近思うこと。一生にあと何冊読めるか。

もちろん読書は量より質ですよね。だから、とにかく何でも読むのではなく、読みたい本を厳選して読まないといけません。

先日、ネットで本の無料PDFのダウンロードのページを見ていたら、「ただとは言っても、本当はただではない。時間とエネルギーを投資しないと本は読めません。」と書いてありました。その通りです。

私は今52歳。82歳まで生きるとして、あと30年です。現在のペースは一年にせいぜい30冊。定年退職したらもっと読めるかもしれませんが、そうなったらそうなったで別の理由で読めなくなるかもしれないので、とりあえず、これから30年間年間25冊読むとして750冊。死ぬまでにたったこれだけしか読めません。

というわけで、死ぬまでに読みたい本のリストを作ることにしました。

がっちり750冊選ぶのではなく、とりあえずこれだけはというリストを50冊から100冊くらいは選んでみようかと思います。

読み進むうちに興味が他に向いたり、ある本から別の本に流れていくということはよくありますから、リストから読む本は最初の数年は多いとしても、徐々に減っていくことでしょう。それに、まだ出版されていない本、今後書かれる本もありますからね。

それで、残念ながら、今後の読書について、基本的に次のようなことを決めました。

小説はあきらめる。

私は今一番読みたい本の分野は、精神世界とかヒンズー教、仏教、スピリチュアリティー関係の本なんです。なので、本当にざんねんではありますが、村上春樹、カズオイシグロなど、好きな作家数人を除いては、小説は読まないようにするしかないかなと思ってます。まあ、ホリデーなどに行くときくらいは小説読もうかな。

人に借りた本は義理で読まない。

困るのが、人に本を借りることです。というか、借されること。その人は善意で、自分がよかったと思うので勧めてくれるわけですし、きっといい本なんだろうけど、それを読むのにかかる時間を費やす価値があるか、考えてから読もうと思います。心は鬼ですね。

このリストについてはまた書きます。多分。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

2018年1月27日土曜日

リグレッション(regression)体験

ワイス博士という米国人のセラピストの前世療法のテープ(っていうか、録音なんですが、最近の日本語ではなんと言うんでしょう?)をダウンロードしたので、今日の午後一人で30分ほど部屋にこもって聞いてみました。

まずリラクゼーションから入ります。頭、背中とだんだん足まで下がってきて、深くリラックスします。その後、子供の頃の記憶に戻ります。そしてその次は胎児のときの記憶、そして生まれてくるときの記憶。その後に前世の記憶をたどります。

子供の頃の記憶はそう難しくはないです。なかなか鮮明にはよみがえってきませんでしたが、小学生の頃の遊んだ記憶が浮かんできて、その頃の友達の名前などが出てきました。

胎児、出生の時の記憶。これはなんとなくビジョンは浮かびましたが、これが本当に自分の記憶かどうかはすごく怪しいです。テレビで見たものとか想像の可能性が高いですが、それはそれでいいそうです。

そして前世の記憶。

私はなんだかきれいなというか奇抜な衣装みたいなものを着てます。最近凝っているインドかなと思いましたが、鳥の羽とかがついているので、インカ人とか、なにか南米の衣装かなと思いました。

その後何人もの男性に囲まれて崖の上に連れて行かれ、崖から落ちて(落とされて?)死にます。痛いとか怖いとかいう感情は一切ないです。そしてその男性たちの顔を見ると、中に最近医療関係でお世話になっている人の顔がありました。 どうやらインカではなく、北米のアメリカインディアンの種族のようです。

この辺で意識がぼんやりしてきて、そのあとすぐにセッションは終わりになりました。

崖から突き落とされるっていうのはあまりにも強烈でありえないシーンのようですが、数々の前世の中で一番記憶に残っているものということなら、これを思い出しても不思議はないです。それにそれぞれの前世で何かの形で死を経験してるんだから、中にはバイオレントな物があっても当然かもしれません。

一年ほど前同じことをしたのですが、そのときは中世の冴えないヨーロッパの町の、議会の下級公僕みたいな前世でした。これはこれでその凡庸さが、リアリティーを持っていました。

こういうのが本当か嘘かは誰にもわからないことだし、この程度では何のセラピーにもならないんだけど、おもしろかったです。

ちなみにワイス博士というのは著名な著者なので、興味のある人は簡単に本は見つかりますよ。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

まずリラクゼーションから入ります。頭、背中とだんだん足まで下がってきて、深くリラックスします。その後、子供の頃の記憶に戻ります。そしてその次は胎児のときの記憶、そして生まれてくるときの記憶。その後に前世の記憶をたどります。

子供の頃の記憶はそう難しくはないです。なかなか鮮明にはよみがえってきませんでしたが、小学生の頃の遊んだ記憶が浮かんできて、その頃の友達の名前などが出てきました。

胎児、出生の時の記憶。これはなんとなくビジョンは浮かびましたが、これが本当に自分の記憶かどうかはすごく怪しいです。テレビで見たものとか想像の可能性が高いですが、それはそれでいいそうです。

そして前世の記憶。

私はなんだかきれいなというか奇抜な衣装みたいなものを着てます。最近凝っているインドかなと思いましたが、鳥の羽とかがついているので、インカ人とか、なにか南米の衣装かなと思いました。

その後何人もの男性に囲まれて崖の上に連れて行かれ、崖から落ちて(落とされて?)死にます。痛いとか怖いとかいう感情は一切ないです。そしてその男性たちの顔を見ると、中に最近医療関係でお世話になっている人の顔がありました。 どうやらインカではなく、北米のアメリカインディアンの種族のようです。

この辺で意識がぼんやりしてきて、そのあとすぐにセッションは終わりになりました。

崖から突き落とされるっていうのはあまりにも強烈でありえないシーンのようですが、数々の前世の中で一番記憶に残っているものということなら、これを思い出しても不思議はないです。それにそれぞれの前世で何かの形で死を経験してるんだから、中にはバイオレントな物があっても当然かもしれません。

一年ほど前同じことをしたのですが、そのときは中世の冴えないヨーロッパの町の、議会の下級公僕みたいな前世でした。これはこれでその凡庸さが、リアリティーを持っていました。

こういうのが本当か嘘かは誰にもわからないことだし、この程度では何のセラピーにもならないんだけど、おもしろかったです。

ちなみにワイス博士というのは著名な著者なので、興味のある人は簡単に本は見つかりますよ。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

2018年1月13日土曜日

もっと本を読む方法

先日ここに本を一年で200冊読んだ人の話を書いたら、フェイスブックのコメントの方で友人と盛り上がり、別の友達と「本を書け~」とけしかけるという流れになりました。その会話の途中で私はロンドンに週末出かけて、戻ってくると早速その友達はブログを始めていて、もう20エントリーくらい書いていました。すごいなあ。きっと彼が本を書く日も近いでしょう。

その会話の流れに触発され、私も遅ればせながら、ことしの目標、もっと読書することにします。

私の読書がはかどらない理由のひとつは、電車に乗らないことです。だから「本でも読んでつぶす」時間がないんですね。待ち時間というのがほとんどない生活をしているからです。

主に読むのは、夜ベッドの中で。でも難しい本は夜はすぐに眠くなるし、眠くならなくても、もともと就寝時間が遅いから、あんまり長く読むのもよくないし。

要するに、「暇な時間を読書に当てる。」という考えを捨てないといけないです。つまりは読書にプライオリティーを与えないとなかなか読めません。そういえば、ビルゲイツは毎日夜に1時間読書すると言ってましたが、これはきっと時間を捻出して読んでるんだろうな。

でも貧乏暇無しなんですよね。読書の時間、捻出しようと思えば出来るのに、なんとなくそんな時間があれば家事でもしないといけないような気がするし~。でもその割にはネットを見る時間というのもちゃんとあるんだから、やっぱりそれはプライオリティーの問題です。

それと、待ち時間を読書に当てるのも、もっとがんばる余地はあるのかもしれません。昔村上春樹が、コンピューターをスイッチオンしてから立ち上がるまでの時間、童話を常にコンピューターの横に置いておいて読むと言ってました。童話なら短時間読むのに適しているからという話でした。

早速始めたのは、朗読された本をダウンロードして、車で聴くこと。読むのとはちょっと違うし、運転中なので、もう一度聞きたい箇所などがあっても戻れないんですが、しばらく続けてみます。

あとはやっぱりもっとちょこちょこ時間を見つけて読むことかな。あ~、本当1週間くらい家事放棄して本でもゆっくり読みたいわ。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

その会話の流れに触発され、私も遅ればせながら、ことしの目標、もっと読書することにします。

私の読書がはかどらない理由のひとつは、電車に乗らないことです。だから「本でも読んでつぶす」時間がないんですね。待ち時間というのがほとんどない生活をしているからです。

主に読むのは、夜ベッドの中で。でも難しい本は夜はすぐに眠くなるし、眠くならなくても、もともと就寝時間が遅いから、あんまり長く読むのもよくないし。

要するに、「暇な時間を読書に当てる。」という考えを捨てないといけないです。つまりは読書にプライオリティーを与えないとなかなか読めません。そういえば、ビルゲイツは毎日夜に1時間読書すると言ってましたが、これはきっと時間を捻出して読んでるんだろうな。

でも貧乏暇無しなんですよね。読書の時間、捻出しようと思えば出来るのに、なんとなくそんな時間があれば家事でもしないといけないような気がするし~。でもその割にはネットを見る時間というのもちゃんとあるんだから、やっぱりそれはプライオリティーの問題です。

それと、待ち時間を読書に当てるのも、もっとがんばる余地はあるのかもしれません。昔村上春樹が、コンピューターをスイッチオンしてから立ち上がるまでの時間、童話を常にコンピューターの横に置いておいて読むと言ってました。童話なら短時間読むのに適しているからという話でした。

早速始めたのは、朗読された本をダウンロードして、車で聴くこと。読むのとはちょっと違うし、運転中なので、もう一度聞きたい箇所などがあっても戻れないんですが、しばらく続けてみます。

あとはやっぱりもっとちょこちょこ時間を見つけて読むことかな。あ~、本当1週間くらい家事放棄して本でもゆっくり読みたいわ。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

2018年1月9日火曜日

胃腸についての本とザワークラウト

10年近く前に出版されたGUTという本が当時ベストセラーになりました。ドイツの医学部の大学院生が書いた本で、とにかくGUT(胃腸)についての本です。その本のことを友達から聞いた翌週くらいに、たまたまキンドルを購入したら、その本の第一章が推薦ダウンロードされていました。

イラストも多くわかりやすく、友達が勧めていた偶然もあり、クリスマス前に買って、あっという間に読みました。おもしろかったです。

その内容の一部が腸内菌のことでした。日本でもよく知られていると思いますが、ヨーグルトとか納豆とか、善玉菌いっぱいの発酵食品が いかに体によいかについて書かれています。

著者の住むドイツではザワークラウトというキャベツのお漬物が有名です。酢漬けといわれていますが、実はぜんぜん酢など入っていなくて、ただ発酵したせいで酸っぱいのです。これをイギリスでも買うことが出来るんですが、市販のものは熱処理してあるので、菌は死んでしまっていると書かれていました。

そして本の最後にはこのザワークラウトのレシピが載っていました。

なのでためらわず挑戦。

材料はキャベツと塩。それだけ。

キャベツをざっくり千切りにし、1キロにつき10-15グラムくらいの塩を振り、手でもみます。重石をおいてしばらくして水が出てきたら 、これをビンに入れて1週間ほど置いておくだけ。(基本はこれだけなんですが、詳しい作り方はネットで調べてください。)

この写真は水が出てきた後。最初キャベツ刻みたてのときは、このボウルに山盛りで、いったいこんなにたくさんのキャベツをどうやってもめばいいのだとパニックするくらいの量でした。が、ほんの30分くらい置いておけばこんなに減ってました。さすが青菜に塩と言うだけあります。

これを何とかこの瓶に詰めました。(たまたま市販のサワクラウトの瓶が空いたのでそのまま使用)

1週間ほどで出来るそうです。

話が大幅にそれましたが、本の話に戻ると、ザワークラウトだけでなく、乳酸菌豊富なヤクルト(最近スーパーで売ってるようになった。でも高い。)と、善玉菌のサプリまで買ってしまいました。すぐに感化されるなあ。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

イラストも多くわかりやすく、友達が勧めていた偶然もあり、クリスマス前に買って、あっという間に読みました。おもしろかったです。

その内容の一部が腸内菌のことでした。日本でもよく知られていると思いますが、ヨーグルトとか納豆とか、善玉菌いっぱいの発酵食品が いかに体によいかについて書かれています。

著者の住むドイツではザワークラウトというキャベツのお漬物が有名です。酢漬けといわれていますが、実はぜんぜん酢など入っていなくて、ただ発酵したせいで酸っぱいのです。これをイギリスでも買うことが出来るんですが、市販のものは熱処理してあるので、菌は死んでしまっていると書かれていました。

そして本の最後にはこのザワークラウトのレシピが載っていました。

なのでためらわず挑戦。

材料はキャベツと塩。それだけ。

キャベツをざっくり千切りにし、1キロにつき10-15グラムくらいの塩を振り、手でもみます。重石をおいてしばらくして水が出てきたら 、これをビンに入れて1週間ほど置いておくだけ。(基本はこれだけなんですが、詳しい作り方はネットで調べてください。)

この写真は水が出てきた後。最初キャベツ刻みたてのときは、このボウルに山盛りで、いったいこんなにたくさんのキャベツをどうやってもめばいいのだとパニックするくらいの量でした。が、ほんの30分くらい置いておけばこんなに減ってました。さすが青菜に塩と言うだけあります。

これを何とかこの瓶に詰めました。(たまたま市販のサワクラウトの瓶が空いたのでそのまま使用)

1週間ほどで出来るそうです。

話が大幅にそれましたが、本の話に戻ると、ザワークラウトだけでなく、乳酸菌豊富なヤクルト(最近スーパーで売ってるようになった。でも高い。)と、善玉菌のサプリまで買ってしまいました。すぐに感化されるなあ。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

2018年1月3日水曜日

去年読んだ本

去年の今頃でしたが、本を一年で200冊読むことについての記事をネットで読みました。割とよくシェアされていた記事で、とにかく一年間読みまくって、人生が変わったという若い人の話でした。

1.5日で一冊くらいですね。その人は、とにかく自由時間はすべて読書に費やしたようなことを書いていました。

それで思い出したのですが、20年以上前ですが、大学のときの後輩から年賀状をもらい、その年は200冊読んだと書いてありました。昔からよく本を読む子でしたが、そのときは社会人でしたから、本当に読みまくってたのでしょう。

だから、200冊が不可能な目標だとは思わないけど、私個人的には 100冊ですらも不可能だと思ってます。それでも読みたい本はどんどん増えるのに、読むスピードはそれよりも遅く、このままだと相当の数の読みたい本を読めないまま死ぬことになるなあと、ちょっと危機感を感じ始めました。

それで去年は、せめてと思い、読んだ本の記録を書きました。

去年一年で読んだ本は28冊でした。日本語の本も英語の本もあって、日本語の方がやっぱり読むスピードが早いので20冊を超えましたが、英語の本だけなら難しかったかも。

読んだ本はヨガとかインド哲学とかインドの聖人の本が大半と、村上春樹などの小説は数冊、それと必要に迫られて読んだ大学受験とか 医学関係の本が数冊ずつでした。

去年キンドルを買ったので、早速インド哲学の本をダウンロードしたのですが、これが9冊セットでした。だからこれだけで今年前半かかるかも。

まあせっせと読むことにします。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

1.5日で一冊くらいですね。その人は、とにかく自由時間はすべて読書に費やしたようなことを書いていました。

それで思い出したのですが、20年以上前ですが、大学のときの後輩から年賀状をもらい、その年は200冊読んだと書いてありました。昔からよく本を読む子でしたが、そのときは社会人でしたから、本当に読みまくってたのでしょう。

だから、200冊が不可能な目標だとは思わないけど、私個人的には 100冊ですらも不可能だと思ってます。それでも読みたい本はどんどん増えるのに、読むスピードはそれよりも遅く、このままだと相当の数の読みたい本を読めないまま死ぬことになるなあと、ちょっと危機感を感じ始めました。

それで去年は、せめてと思い、読んだ本の記録を書きました。

去年一年で読んだ本は28冊でした。日本語の本も英語の本もあって、日本語の方がやっぱり読むスピードが早いので20冊を超えましたが、英語の本だけなら難しかったかも。

読んだ本はヨガとかインド哲学とかインドの聖人の本が大半と、村上春樹などの小説は数冊、それと必要に迫られて読んだ大学受験とか 医学関係の本が数冊ずつでした。

去年キンドルを買ったので、早速インド哲学の本をダウンロードしたのですが、これが9冊セットでした。だからこれだけで今年前半かかるかも。

まあせっせと読むことにします。

ではこちらもよろしく

イギリスランキング

2017年11月24日金曜日

ガンジーの自伝から

ガンジーの自伝を読んでいる話を書きました。まだ読んでます、今で3分の2くらいかな。長い本なので全部読み終わってから、感想を書くかもしれないし書かないかもしれません。

その中で、先日読んだ箇所が印象に残っているので、ちょっとここに書きます。

ガンジーが2度目か3度目に南アに家族を連れて移住したしばらく後に、次男が病気になります。この2年前には天然痘にかかり回復して間がないというのに、今回は腸チフスと肺炎を併発します。どれも簡単に命を落とすような病気です。

ガンジーは1869年生まれなので、これは19世紀から20世紀に変わる頃だと思います。もちろん天然痘の予防注射も抗生物質もなかった時代です。

医者が来るのですが薬もなく 、「薄い鶏スープに卵をいれて飲ませるように。」と指示されます。

が、インド人の多くがそうであるように、ガンジー一家は菜食主義で卵も食べません。それを医者に言うと、「どうしてもというのなら、水で薄めた牛乳を飲ませるしかないが、栄養をつける必要があるから、無理をしてでも鶏スープを飲ませるように。」と言われます。

ここでガンジーの、菜食主義と親としての責任や愛の葛藤があるのですが、結局菜食主義を貫く決断をし、薄い牛乳と果物の汁を飲ませるだけになりました。

その夜高熱が続く息子に添い寝をしていたのですが、一旦妻に看護を任せて夜中に散歩に出ます。

そこでも 歩きながら心の中の葛藤が続きます。そしてついには「ラマナマ」とヒンズー教のマントラを繰り返し唱えます。

ガンジーは宗教に対してはオープンマインドで、ヒンズー教に深いこだわりがあるわけではないのですが、広義での神への信仰心を強く持っています。今で言うスピリチュアルっていう感じです。ですがこの場面で、初めて、いわゆる一般的な意味の「神に祈る。」というような行為をします。

実はこの章を読む直前、私も娘チャーリーの体調のことで気になることがあり、信奉しているシルディ・サイババの写真の前で瞑想したところでした。娘の方は天然痘とか腸チフスとか、そんなたいした病気じゃないですけどね。

なのでこのガンジーの章を読んで、身につまされました。日本とインド、19世紀と21世紀、偉人と凡人。こんなに大きな違いがあっても、子供を心配して神に祈る気持ちって同じなんだなあ。

ちなみにガンジーの方は、その後家に帰ると息子の熱が下がりはじめ、3週間くらいで完治して、その後は病気ひとつせず元気に育ったそうです。ハッピーエンドでした。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

その中で、先日読んだ箇所が印象に残っているので、ちょっとここに書きます。

ガンジーが2度目か3度目に南アに家族を連れて移住したしばらく後に、次男が病気になります。この2年前には天然痘にかかり回復して間がないというのに、今回は腸チフスと肺炎を併発します。どれも簡単に命を落とすような病気です。

ガンジーは1869年生まれなので、これは19世紀から20世紀に変わる頃だと思います。もちろん天然痘の予防注射も抗生物質もなかった時代です。

医者が来るのですが薬もなく 、「薄い鶏スープに卵をいれて飲ませるように。」と指示されます。

が、インド人の多くがそうであるように、ガンジー一家は菜食主義で卵も食べません。それを医者に言うと、「どうしてもというのなら、水で薄めた牛乳を飲ませるしかないが、栄養をつける必要があるから、無理をしてでも鶏スープを飲ませるように。」と言われます。

ここでガンジーの、菜食主義と親としての責任や愛の葛藤があるのですが、結局菜食主義を貫く決断をし、薄い牛乳と果物の汁を飲ませるだけになりました。

その夜高熱が続く息子に添い寝をしていたのですが、一旦妻に看護を任せて夜中に散歩に出ます。

そこでも 歩きながら心の中の葛藤が続きます。そしてついには「ラマナマ」とヒンズー教のマントラを繰り返し唱えます。

ガンジーは宗教に対してはオープンマインドで、ヒンズー教に深いこだわりがあるわけではないのですが、広義での神への信仰心を強く持っています。今で言うスピリチュアルっていう感じです。ですがこの場面で、初めて、いわゆる一般的な意味の「神に祈る。」というような行為をします。

実はこの章を読む直前、私も娘チャーリーの体調のことで気になることがあり、信奉しているシルディ・サイババの写真の前で瞑想したところでした。娘の方は天然痘とか腸チフスとか、そんなたいした病気じゃないですけどね。

なのでこのガンジーの章を読んで、身につまされました。日本とインド、19世紀と21世紀、偉人と凡人。こんなに大きな違いがあっても、子供を心配して神に祈る気持ちって同じなんだなあ。

ちなみにガンジーの方は、その後家に帰ると息子の熱が下がりはじめ、3週間くらいで完治して、その後は病気ひとつせず元気に育ったそうです。ハッピーエンドでした。

ではこちらもよろしくね

イギリスランキング

登録:

投稿 (Atom)